入院食は治療の一環として位置づけており、医師の指示により症状に合わせた食事を提供する事で、疾病の早期回復・合併症の予防を図り、患者に寄り添う栄養サポートをしています。

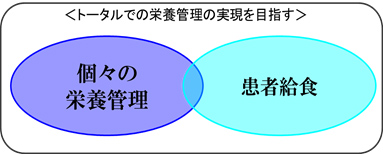

個々の栄養管理を行うために、診療科別に担当管理栄養士を配置して、栄養状態に応じた栄養プランの作成・実施し、チーム医療に参加しています。

また、食事の楽しみの面では、年25回程度の行事食、季節食を取り入れています。

給食業務は、外部委託しており、患者さん個人にあった食事内容を、食品衛生、嗜好、調理・盛り付け等に配慮した食事提供を努めています。

入院・外来の栄養食事指導では、日常の食生活の聞き取りを行い、継続可能な支援を行っています。

<栄養科の理念と基本方針>

済生の精神に基づき、院是の「心」を念頭に置き、お互いに協力し、各自の力を出し合い、患者さんへのサービス向上のための改善計画を持ち、実行します。

1. EBMに基づいた栄養評価・栄養プランの提案のできる、医療現場で求められる臨床管理栄養士を目指す。

2. 病状に合わせた食事を提供し、疾病治癒に有効で、安全・安心なフードサービスを提供する。

病院給食の目的

病院の食事は、疾病の治癒および治療効果を上げるために患者さん個人にあった食事内容を医師の指示の基に提供し、食品衛生、嗜好、調理・盛り付けに配慮し、患者のQOLの改善に努めることを目的とする。

栄養の世界では「腸が使えるなら腸を使え」が常識となってきました。なぜなら、免疫の90%は腸が担っているからです。「病院食だから美味しくなくても仕方ない」ではなく、美味しく食べて、治療のアプローチにつながるよう日々試行錯誤し、安心・安全・正しい給食の提供のために研鑽していきたいと思います。

受付時間

休診日

面会時間

休日・