6月26日(木)、埼玉東部消防組合の救急隊とともにワークステーション型ドクターカーの合同練習を行いました。ドクターカーの要請があった想定のシミュレーション、今年度のドクターカー出動実績のある症例検討会などを行いました。

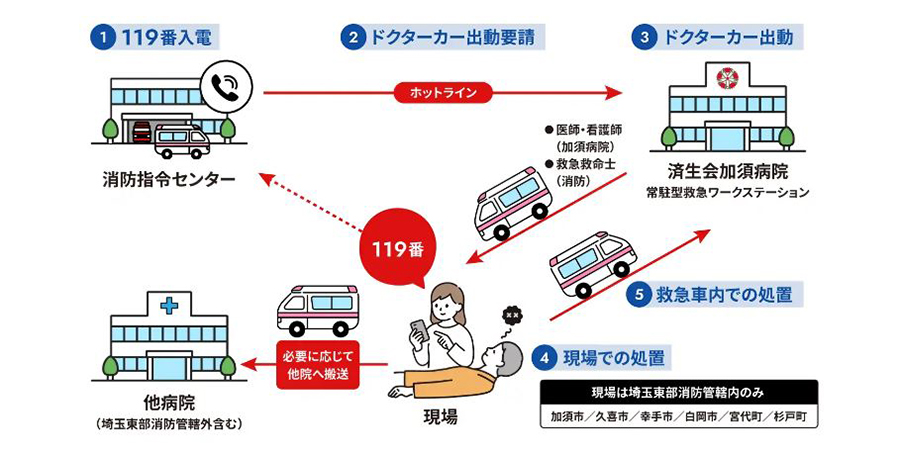

ワークステーション型ドクターカーとは、当院に併設されている、常駐型救急ワークステーション(救急隊)との連携を図り、運用しているドクターカーです。消防署が所有する救急車(高規格救急車)に必要に応じて当院の医師・看護師が同乗して、救急現場に出動することで、緊急度や重症度の高い患者さんを病院外で早期に診療開始ができ、救命率の向上や後遺症の軽減が期待できます。

ドクターカーの目的

- 医師による、医療介入・決定的治療までの時間短縮

- 救急隊では不可能な高度な医療の提供

- 治療方針決定の前倒し

ワークステーション型ドクターカーの仕組み

- 119番入電:119番入電時に通信指令担当がキーワードに定める内容を覚知した場合

- ドクターカー出動要請:現場の指揮官が医師による医療行為などが必要と判断した場合

- ドクターカー出動:救急ワークステーションにおいて救急ワークステーション担当または 救急隊長が医師による医療行為が必要と判断した場合

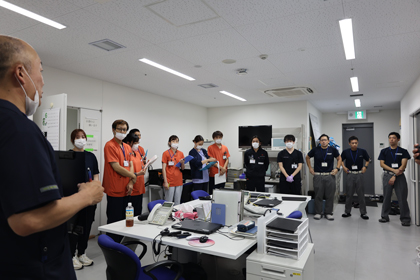

今回の訓練は、高所リスクからの転落による骨盤骨折の疑いの事例をもとに、専攻医の山口医師をはじめとする看護師など、今後ドクターカーに関わっていくメンバーの教育も兼ねて行われました。

〇救急車内の設備・救急バックなどの確認

救急の現場指揮官が医師による医療行為などが必要と判断した場合に、当院の医師宛てに要請コールが鳴ります。ヒアリングした内容を救命救急センター内へ共有、医療用バッグなどの準備を行い出発します。

<今回は、救急車内の医療設備・救急バックの中身などを救急隊とともに確認しました>

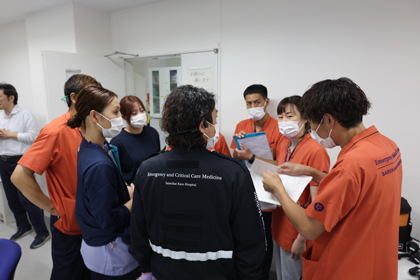

〇救急隊の現場活動の様子を見学

現場に先に到着した救急隊の活動として、傷病者や現場状況の観察、救急の通報者へのヒアリング、可能な範囲の応急処置、救急車内への収容などを見学。また、現場の救急隊からの状況(傷病者や現場の様子など)の連絡を基に、想定される処置や動きなどを救急隊と情報共有をします。

〇ドクターカー到着・ドッキング

現場到着後、傷病者の状態確認を行います。現場での観察の場合もありますが、状況によっては、先に到着した救急車内へ医師・看護師が乗り換えを行う場合もあります。

<今回は、先に到着した救急車内で医師・看護師が傷病者の観察を行い、救急隊からの現場状況のヒアリングや傷病者の状態を鑑み、病院搬送後の治療方針を決定しています>

今後も定期的に合同訓練を行い消防との連携強化を図るとともに、消防との連携を強化し、より質の高い救急医療提供につなげてまいります。