看護部について

「患者さんが自分の家族だったら」「患者さんも誰かの大切な家族」という思いを持ち患者さんに寄り添うことで、自立した看護師の専門職として、また1人の人としてあなたを成長させます。感性豊かな「目配り」「気配り」「心配り」のできる心温かな看護師を育成するための教育、看護部に専念できる環境の充実を推進しています。

看護部長からのごあいさつ

看護師は、その人の持てる力を活用しその人らしく生活できるように、最期までその人らしく生きることができるように支援します。つまり、その人の人生に携わることになります。看護という仕事を通して、相手の立場に立ち思いを受け止めることができるしなやかな心を養ってもらいたいと思います。患者さんを自分の家族と同じように思い、その関わりの中であなた自身の看護の原点を思い起こすことで、看護師の専門職としても人としても成長できるでしょう。この「思いを育む」教育は、脈々と引き継がれる済生会加須病院看護部の魅力の一つです。

感性豊かな看護師を育成するために、新人教育やジェネラリストの育成、スペシャリストの育成・役割拡大を支援しています。また、看護に専念できる環境やワークライフ・バランスの充実も推進しています。働き続けられる環境を整え、看護職員にも選ばれる看護部を目指します。

看護部長 大日方 雅紀

理念

基本方針

- 経済性を考えた看護の実践

- 心温かなケアサービスの実践

- 地域への看護サービスの実践

- 専門職として質の高い看護提供

教育体制について

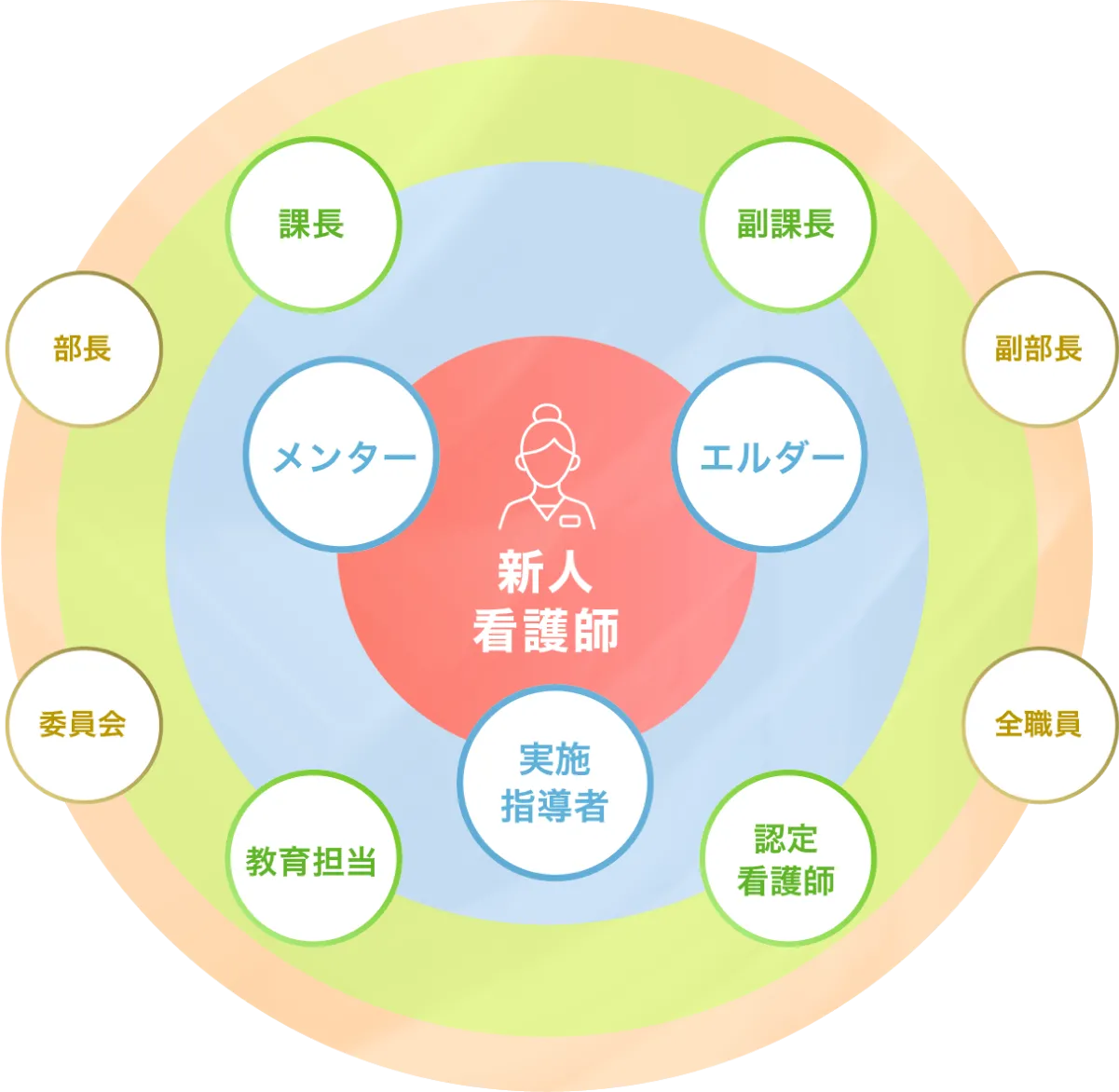

高度医療の提供と地域医療への貢献に伴い看護師の活躍の場は大きく広がっています。当施設では看護師の教育にクリニカルラダーを採用し、チーム支援型教育で新人をサポートしています。新卒から5年目までは看護の基礎と実践を学び、それ以降は専門領域の知識と実践を深めます。

新人教育「チーム支援型教育」

チーム支援型は全ての看護師がそれぞれのキャリアに合わせて新人を支援し、チーム全体で新人・後輩看護師を育成する教育システムです。新人看護師1人に対し、メンター・エルダーがつき、指導者や評価などを行います。さらに各チーム全てのスタッフが実地指導者となります。1人ひとりの能力に合わせてサポートをしています。

新人看護師の一番身近な存在として、仕事内容や学習方法、悩み事など精神面、生活など相談や支援を行います。(新人看護師に2-3年目看護師1名)

メンターの相談役として新人看護師やメンターへの支援を行います。必要に応じて採血や点滴など基本的看護技術の指導を行います。新人看護師に4-5年目看護師1名)

各チームの看護師が実施指導者となり、新人看護師やメンター・エルダーをサポートします。

看護部の特設サイトのご案内

2024年3月に看護師の特設サイトをオープンいたしました。看護部の特徴や教育体制・キャリアアップ、ワークライフバランスなどを詳しく情報を掲載しています。

特定・認定看護師について

医療現場において、患者さんがより安心安全な治療を受けられ、療養生活がおくれるように、各分野で学んだ知識・技術を提供しながら、現場の医療スタッフとともに活動しています。現在、当院には特定看護師1名、認定看護師13名が在籍しています。

特定看護師について

特定看護師とは、2015年に厚生労働省が施行した「特定行為に係る看護師の研修制度」によって定められましたもので、研修を修了することで受講した区分の特定行為が医師の指示を待たずに行える資格です。これにより、医師の負担軽減や、迅速な処置の提供による患者さんの苦痛軽減などがはかれます。厚生労働省が指定した特定行為研修を行う学校や病院などで研修(1年ほどかかります)を受け、筆記試験に合格することで特定看護師になれます。

ICU、HCU、ER、手術室で勤務してくる中で医学的知識を持つことの重要性を常に感じていました。そんな中、新型コロナウイルス感染症の隔離された空間での対応は看護師しかいないことも多く、自分自身で考えてアセスメントすることの重要性を再認識させられました。この時の良い経験や苦しく悔しい経験から、患者さんの変化に気づく力や迅速な対応力などの技術を習得したく、特定看護師を目指すことにしました。医師とディスカッションができるように日々研鑽し、看護を実践していきます。

認定看護師について

認定看護師とは、看護師として5年以上の実践経験をもち、日本看護協会が定める600時間以上の認定看護師教育を受講し、認定看護師認定審査に合格することで取得できる資格です。当院には、現在13名の認定看護師が在籍しています。看護実践、他職種で病棟回診を実施、看護相談など、患者さんにより良いケアを提供できるよう支援を行っています。

人工肛門(ストーマ)などのケア、褥瘡などの創傷ケア、失禁ケアを専門に活動しています。ストーマのケアでは、造設直後から患者さんと関わり、セルフケアの指導等を実施します。さらに退院後もストーマ外来で患者さんやご家族への支援を実施しています。創傷ケアでは、皮膚科医師を中心に多職種チームでの褥瘡回診や、術後離開創・瘻孔ケアについて病棟スタッフと共に実践しています。失禁ケアに関しては、排尿自立支援チームを立ち上げ、患者さんの排尿に関する問題に対応しています。

がん化学療法看護認定看護師は、がん薬物療法の投与管理・副作用予防や副作用出現時のセルフケア支援を行っています。患者さんが治療を受けながらも、その人らしく日常生活が送れるようにサポートしています。そして、看護師に対しては研修などスタッフ教育を行うことで、スタッフ一人ひとりががん薬物療法の投与管理を不安なく行い、副作用マネジメントを実践できるように関わっています。また、化学療法委員会を通して、患者さんに安全・確実・安楽な治療を提供できるよう、多職種によるチーム医療を行っています。

がん患者さんの抱える苦痛を、ただ単に身体的な側面から捉えるのではなく、心理的・社会的な側面から総合的に考え、個別性に沿ったケアを目指しています。痛みに対して薬剤を使用している場合は、その薬剤が適切に使用されているのか効果を評価し、薬剤管理についての指導も行っています。がん性疼痛を有する患者さんやご家族のセルフケア能力を高め、生活の質を維持・向上できるように、看護援助を行っています。

病院には、感染症に罹患している患者さんや免疫力が低下して感染症に罹患しやすい患者さんが来院します。感染症を早期に治療するため医師・薬剤師・検査科など多職種とカンファレンスを実施し、患者さんが感染症の不安なく安心して病院に受診・入院ができるよう、日々スタッフへの院内教育や相談できる環境を整えています。また、スタッフが安心して業務ができるよう、個人防護具の着脱や消毒方法などの指導にも取り組んでいます。

手術中、麻酔という特殊な環境下にいる患者さんは、苦痛を表出することは困難です。そのため、患者さんの代弁者となることが手術看護には求められます。手術侵襲を最小限にし、合併症を予防するためには、手術中のみならず術前・術後を通して患者さんとそのご家族との関わり、関連部署との連携が重要です。日々、スタッフと共に患者さんとそのご家族が、安心・安全に手術を受けられることを目標に手術看護を行っています。

摂食・嚥下障害看護認定看護師は、摂食嚥下障害を有する患者さんの嚥下機能評価を行い、食事形態の調整や安全に経口摂取できる姿勢調整、口腔ケアの方法や栄養面のサポートを行っています。また患者さんにとって最適な栄養状態となるように、他職種で構成された栄養サポートチーム(NST)にて回診やカンファレンスを行っています。その中で、身体計測や栄養アセスメント行い、患者さんに適切な栄養補給の方法など、栄養管理の改善を行っています。

認知症の人の意思を尊重し権利を守ることや、その人の持てる力を活かしその能力に応じて自立した生活を営めるよう支援する事が私達の役割です。また、認知症の人は入院により環境が変わることで混乱をきたしやすく、せん妄を発症したり認知症症状が悪化することがあります。そのため、認知症ケアサポートチームで病棟回診を行い、病棟看護師と協同してこれらの予防や症状を和らげるための関りを行っています。

慢性呼吸器疾患の患者さんは日常生活動作の中で「息切れ」を感じる事で、思ったように動けなくなることがあります。病状の進行と共に吸入療法や酸素療法・人工呼吸器が必要になる場合には、病棟スタッフと共に安心して治療が行えるようにケアを行っています。在宅酸素療法など自宅で医療ケアを行う必要がある場合には在宅療養の支援を行い、在宅酸素外来で不安なく生活ができるようサポートをしています。また呼吸器疾患を抱えると、低栄養状態となる場合があるため、栄養サポートチーム(NST)としても活動しています。

腹膜透析や血液透析などの血液浄化療法を受ける患者さんとの対話を通じて、患者さんの生活習慣、背景や価値観を大切にし、療養支援を心がけています。また透析予防診療チームのメンバーとして看護外来を行い、慢性腎臓病の重症化予防や透析までの時間を先延ばし出来るような関わりを目指しています。

心不全患者さんが、退院後も心不全増悪が無く生活をしていけるよう支援をしています。そのためには、多職種での連携が重要なため、日々の多職種カンファレンスや心不全療養指導士チームカンファレンスで、患者さんの情報共有や方向性の確認を行っています。また、心不全患者さんは減塩や服薬、体重管理等セルフケアが大切です。心不全患者さんが在宅に戻られた後、心不全に関する疑問や困りごとを軽減し、心不全とうまく付き合いながら日常生活が送れるように「心不全看護外来」での支援も行っています。